2025年10月24日-25日

白浜町の24日の出時刻 6時10分

今回の目的は自治会の美化活動 週間天気予報は曇り〜晴れ〜雨、前日の予報は100%雨に

ところが雨雲レーダーの予想図を見ると真上はぽっかりと雲が抜けたような

有難いことに当日は殆ど雨に降られず気温も涼しい絶好の作業日和となりました

前日は暑いくらいの晴天

現在の開拓状況は30%くらいかな…来年は60%まで進めたい

夢の話ですが、隣の道路を挟んだ土地(自治会で管理している土地)を購入出来るなら

水平線をバックに面一で石灰岩の砕石を敷いた真っ白な地面に単独でヤシの木を植えてみたい

自治会長の奥様が散歩で通られるのでそんなお話をしたら、景色を想像したら毎日散歩が楽しくなりそうと仰ってくれました。

二つ隣の土地にプレハブハウスがあるのですがその土地の所有者は現在行方不明で連絡がつかないそうです。

境界付近に目隠しを兼ねて白遮光ネットの育苗所を作ってみたらどうかな…実現に向けてイメージをかためていきたいと思います。

前回張った姫高麗芝は少し成長したかな?

Ravenea andringitra(アンドリンギトラパーム)

成長しているけど葉色が淡いような、多雨で肥料分が流亡してる可能性があるので散水間隔を3日おきに変更してみました

Chamaedorea plumosa(ベビークイーンパーム)

黒潮椰子園初開花となるか

この土地で最初に地植えした苗達

2023年の様子

Parajubaea cocoides(マウンテンココナッツパーム)

新芽がよく伸びて活着してくれたようです。栽培困難で未踏のヤシ、長年の夢がかないますように

Syagrus insignis(ミニチュアココナッツパーム)

こちらも新芽が伸び活着してくれた模様 この場所のダンゴムシは自宅のようにヤシの新芽を狙いません

悪食ダンゴムシから守るためには雑草も必要なのだろうか

Syagrus microphylla(アリリココナッツパーム)

極小型のジョオウヤシ属 耐寒性は10aですが、時折の軽い霜に耐えられるそうです

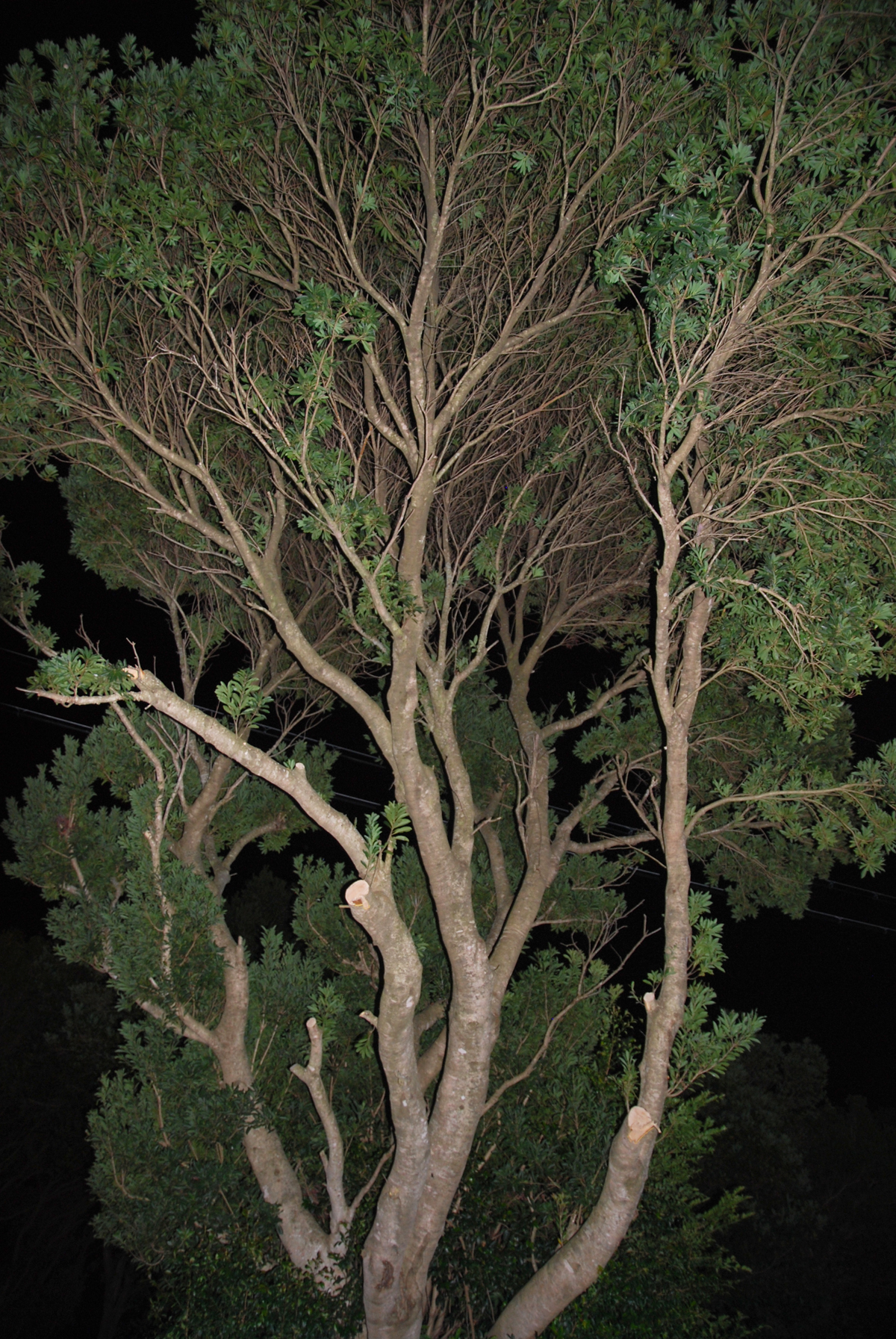

木枝にカワラタケが生えて良質の土が出来そう

Livistona humilis(サンドパーム)

極小型のビロウ属 葉の幅は30〜50センチ 幹は5〜8センチ 棕櫚やチャメロプスよりも小さいかも

霜には耐えられるが、長期間の低温には耐えられないとのこと

Livistona jenkinsiana(メジャージェンキンズパーム)

特徴的な円に近い葉がでました。この土地は風が強いので防風要素が欲しいところ

黒潮椰子園で一番人気のブーゲンビレア

またはブーゲンビリア、その名はフランス人で最初に世界一周を指揮した探検家ブーガンヴィル氏にちなむ

戦時中、山本五十六長官が殉職したブーゲンビル島もかつて氏によって発見された島だそうです。

最近ハイビスカスとプルメリアは売ってるのですがこの花は見かけないそうで、来年の春にご近所さんとネットで共同購入することにしました。

今回の作業

レーキで平衡にならして防草シートを敷き、防草シート押さえ釘をハンマーで打つ

途中で砂岩に当たっても重ハンマーと釘で貫通することができた

防草シートにバラスを敷く 今回使ったバラス 手前12袋、奥8袋 計400キロ

まだ先になりますが、ここに門を建ててセクション2と3を合体させて花壇を延長

延長部分にブーゲンビリアを植えて門に巻き付ける予定。

手前は鹿食性実験用花壇と多目的スペースをつくります。

オーバーシード

夏芝は冬に枯れてしまうので、冬元気に育つ西洋芝の種を蒔いてしっかり固めるという作戦

冬芝は11月まで種蒔きできるらしい。

姫高麗芝の上からまばらになるように蒔いたけど強風で飛ばされてしまったかも

種の上から目土をかぶせてたっぷり潅水 発芽しますように

芝が出来上がったら真ん中に1本立ちのヤシを植えよう。

すさみ海水浴場にあるフェニックス ロベレニーの実が熟していました

下をみれば結構落ちてる

フェニックスはある程度成長してトゲが出ると鹿が好んで食べないようになると聞いたことがあるので実験花壇で検証してみたい。

今回は以上です

戻る

以下日記になります。