2025年3月〜4月

3月28日

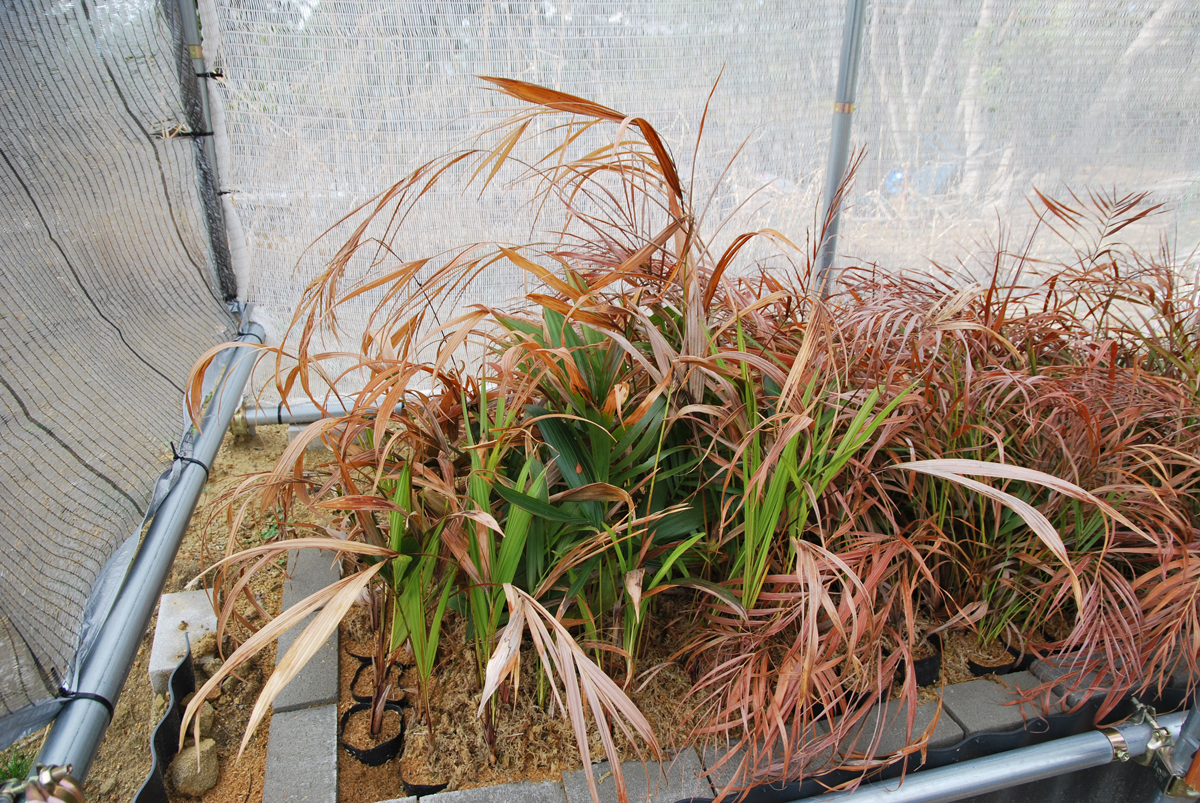

2月の和歌山南部は記録的な低温と降雪日もあってロべレニーのダメージが今冬の厳しさを物語っているよう

2017年8月に始まった黒潮大蛇行は期間が約7年9か月、1975〜1980年の4年8か月を大幅に超え、観測史上最長になっているとのこと。

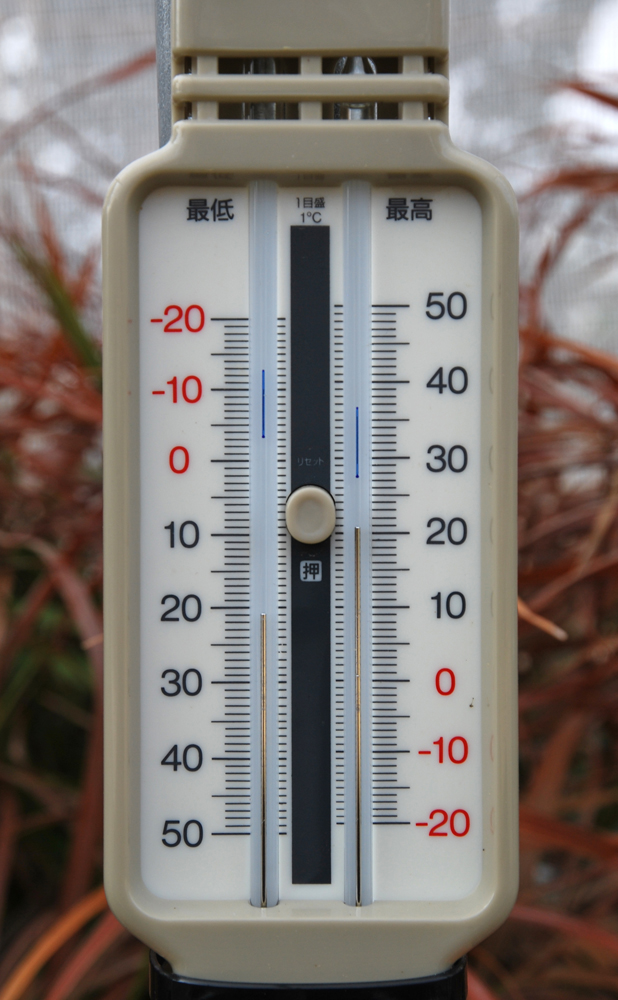

2月の実測最低温度は-3℃

潮岬のアメダス最低気温は-1℃でZone10aなのですが、放射冷却を加味するとおよそZone9bという事になるのでしょう。

京都の実測最低温度は-6〜-7℃でZone8bということになります。都市部では輻射熱によるマイクロクライメートが存在しますがここではほぼ無いでしょう。

1月と比べてかなりのダメージ 越冬状況は後の4月と比較していきましょう

鉢植えはなんとか皆生存しているように見えます

この日は地元の防災訓練に参加、懇親会の後、ご近所さん宅に招待されお邪魔しました

リビングルームから日出と日没両方見られる水平線、海へ降りればプライベートの釣り場、家庭菜園と併せて半自給自足の生活、最高です…

黒潮ヤシ園は避難場所等として使っていただけたらと思います。今回の作業は雑草抜きと花壇の土入れ

4月26日

内見で訪れてから2年が経過 あの時と同じ山つつじが咲きハルゼミが鳴いています。昨年のこの時期は忙しくて来ることができなかった。

2024〜2025年冬の越冬状況です

地植えは初の越冬、鉢植えは2回目の越冬になります 前冬とは対照的に記録的な厳冬になりました

アンドリンギトラパーム

マナンべパーム

左から マナンべパーム アンドリンギトラパーム シアグラス・カンピロスパサ

マナンべパーム 外側はかなりのダメージを受けています

シアグラス・カンピロスパサ 成長点付近僅かに緑が残っていますが…

ドームヤシは越冬出来ませんでした

ミュールパーム

写っていませんがアフリカチリヤシも越冬しました

鉢植えは全ての株が越冬できているようです

ベビークイーンパーム オニラヒパーム ディオーン・カリファノイ サイカス・チャマオエンシス

ベッカリオフェニックス アルフレディも越冬できている

鉢植えのマナンベパームは地植えよりダメージが少ない 放射冷却が緩和されているのでしょうか

リビストナ・サリバス

サイカス・チャマオエンシス

サイカス・カイルンシアナ

↑北東のスペースをセクション1として、↓単管と花壇のスペースをセクション2とします

3月28日

ハリケーンパームは全滅 オニラヒーパームも半数やられています

ライトヤシ、フェニックス・ルピコラは問題なし、サイカス・カイルンシアナとコぺルニキア・アルバはきっと新芽が出るでしょう

バコナパーム(クリサリドカルプス・バロニー'ブラックペティオ―ル')は意外と大丈夫でした

4月26日

Zone10aのメジャージェンキンズパームが無難に越冬できている

セクション2の花壇

砂質土壌に鶏糞と培養土を投入し有機質の割合を増やします

多目的スペース

防草シートを敷いてバラスで覆います

道具と靴底が砂で汚れなくなり快適になりました

ナルトサワギクの花畑 これは鹿が食べないため大繁殖

根が浅いので抜くのは簡単 前回掘った塹壕にIN

4月26日

雑草を埋めた辺りがセクション3予定地

鹿対策の鉄柵を買いに上富田へ往復約70キロ 90分ちょっとオーバー

その他の買い物 酵母菌はグラニュー糖と混ぜて土にまいてみよう

高麗芝 芝の目土で表面を薄く覆います

鹿が食べてしまうかも? 実験です

釣りの先生に教えてもらったamazonの高枝ノコギリ

15センチくらいの枝なら非常に良く切れてコスパも良い チェンソーのように音を出さず夜間作業出来るメリットも大きい

寝る前に何本か枝を切りました

この奥はセクション4の予定地になります

遮光のために残しておいた木ですが、鉄柵を張ると後々剪定が困難になる(鉄柵に枝が落ちると変形する)ため切ることにしました

水平線が見える

倒した木の葉っぱと枝を切り分けていきます

これが大変で、6時間作業して終わらず

道具を買いに日置川へ

枝切鋏のネジが落ちたのでアップデートすることに

太さ5センチの枝が切れるとは!

バッテリー式のチェーンソーは軽くて便利だけど稼働時間が短い 予備のバッテリー3個使い切りました

やはり燃料式が断然パワーがある

コマの一つが変形してガイドから外れる様のなったので少し研いだら修正できた

丸太を集めて土留めを作る

葉っぱをここに集めて砂糖水に溶かした酵母菌と納豆菌を散布した。

セクション4は向こう側が開けているので良いロケーションになりそう

レイズドベッドにも葉っぱを入れて酵母菌と納豆菌を散布した

今回地植えするのはアンドリンギトラパーム 温室育ちなので葉焼けしたり風で折れるかもしれない

幹が伸ばせるように外側に地植え 国内でCeroxyloideae亜科のヤシが植えられることに感謝

黄色の虫捕り粘着シート コナジラミやアザミウマの予防に

次回は

東西の境界にバラスを敷く 電線にかかりそうな東の木の伐採

鉄柵でセクション3を区切り、自動水やり機を設置してトウモロコシの種を蒔く予定

今回は以上です

戻る